無關實驗書店是台灣建築師朱誌康空間規劃繼成都方所書店後又一顛覆之作,從地下宮殿回到地麵倉庫,卻反而由燈火通明走入伸手不見五指之境。這深具儀式性的場域實在有太多令人費解好奇的特性,首先談起令人玩味的店名,背後邏輯源自一針見血的觀察:「當代咖啡店賣的其實不是咖啡,而是氣氛、品牌甚至是對西方文化的崇拜。所以,書店賣的不是書。」朱誌康以一個簡單模擬引出為書店命名的靈感:「反之,我們賣的不僅僅有氣氛,還有回憶、和更關注自我的機會。我們不想讓客人覺得來這裏是為了買書,而是希望他們找到一本『咦?我居然會喜歡』的書。」

「在這裏,書籍的變動性、需要被挑選的特性會比較強烈。現在閱讀的習慣已不同,要如何從空間裏的陳列點跳出新意,讓讀者有驚喜的感覺,才是無關所在意的。每本書隻進少量並以正擺方式陳列,打開書封方便讀者拿起閱讀,加上空間僅有投射在書封上的光源,讓讀者可以隨內心真實的喜好選擇。」負責選書的April解釋。

於是,是枝裕和散文集與林誌穎陳年寫真集比鄰而居,Annie Leibovitz 拍下的倫農夫婦躺在雜誌封麵上,斜睨隔架那一冊厚重的《山海經》;自《童年人類學》再到梭羅的《野果》采集著生命成長的樣貌;在《哀悼日記》與《哀豔是童年》裏觀看、默哀著私密又畸零的自我頗析。順著書架小心翼翼地走下去,談用藥、談死亡、談醫學、談欲望的書名接連浮現,殘酷的關聯性仿若在精神與肉體幽微之處交會,瞬地打破看似全然「無關」的選書概念。在「看得見」以後,存在無關實驗書店內的一切,又讓我們不敢相信自己的眼睛。

這樣的不敢置信可說是朱誌康催生無關實驗書店後,最樂見的體驗之一。站在設計師的角度,無關跳脫普羅書店預設立場、喂養式的陳列風格,單純地以書封顏色決定它在架上的坐標。「當把空間去掉、把書店的印象通通去掉,其實才是最有趣的——這種時候,你心裏麵的東西才會出來。」身為建築與空間設計師,朱誌康的這番話既矛盾卻又令人感到玩味。

童年時躲在棉被裏欲罷不能地偷看書,是成長於千禧年前的許多人共有的閱讀經驗;如今於 2018 年化為無關書店的實驗成果,朱誌康的語氣裏難掩興奮:「不覺得那很棒嗎?當把棉被蓋起來,就是一個人的世界了。在那種情況下看書會很專注,但所有感官也是張開的。」

「在人的五感當中,唯有視覺是能被關掉的,可是你的聽覺、嗅覺、心靈和觸感都不能;而我們一直在追求的,就是把另外四個感官打開,因為人們太常被視覺給牽絆住了。」隨著朱誌康的說明,無關書店的理念清晰浮現:與閱讀作對似的黑,原來是一種結果而非手段,就像閱讀其實是積極索求而非被動吸收。「我們做過的太多空間都是在看視覺,所以這次要反過來;我們做的是『看不見的書店』,並不是為了『黑』而『黑』。」這不禁讓人想起貫串電影《燃燒烈愛》的精髓:用啞劇詮釋「剝橘子來吃」情境的秘訣,並不是想象這裏有橘子,而是要忘記這裏沒有橘子;同樣的,一片漆黑的書店並非消失,隻是我們看不見而已。

所以,踏入無關的剎那,我們便完成了一場交易:交出唯一聽憑自我掌握的視覺後,在依然穩定運作的意識覺醒前,早已換來徹底放大所有感官的難得體驗。指尖摩挲絕版書封皮引發的粗糙顫栗、分明踩著柔軟地毯卻如履薄冰的不安、循著規則光束盲目緩步抵達二樓的信任……喪失視覺後,終於喚醒了格外敏銳的四個感官,為周身注入前所未有的強烈感受。

當然,為了成功將倉庫改造成概念強烈的無關書店,朱誌康在設計過程裏也麵臨不少挑戰,讓這位身經百戰的空間設計師形容簡直是「欲練神功,必先自宮」。朱誌康笑說,最大的困難就是不知道該如何讓人什麼也看不到:「原先的最低光源還是不夠暗,最後一路把電壓調降到最低光源的三分之一才終於成功。」解決了照明問題,接著連熟悉的空間動線規劃也得砍掉重練:「因為我們從來沒做過看不見的空間,首先怕客人互相撞到,再來也怕睡著或者偷竊。」結果從試營運到正式開幕,這類疑慮一個也沒發生;一場場社會實驗時時刻刻在無關書店內上演,原來人們在看不見的狀態中,反而遠比在光天化日下更加警醒。

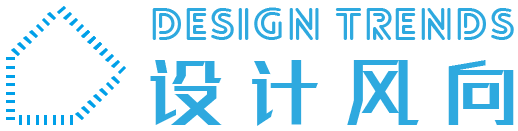

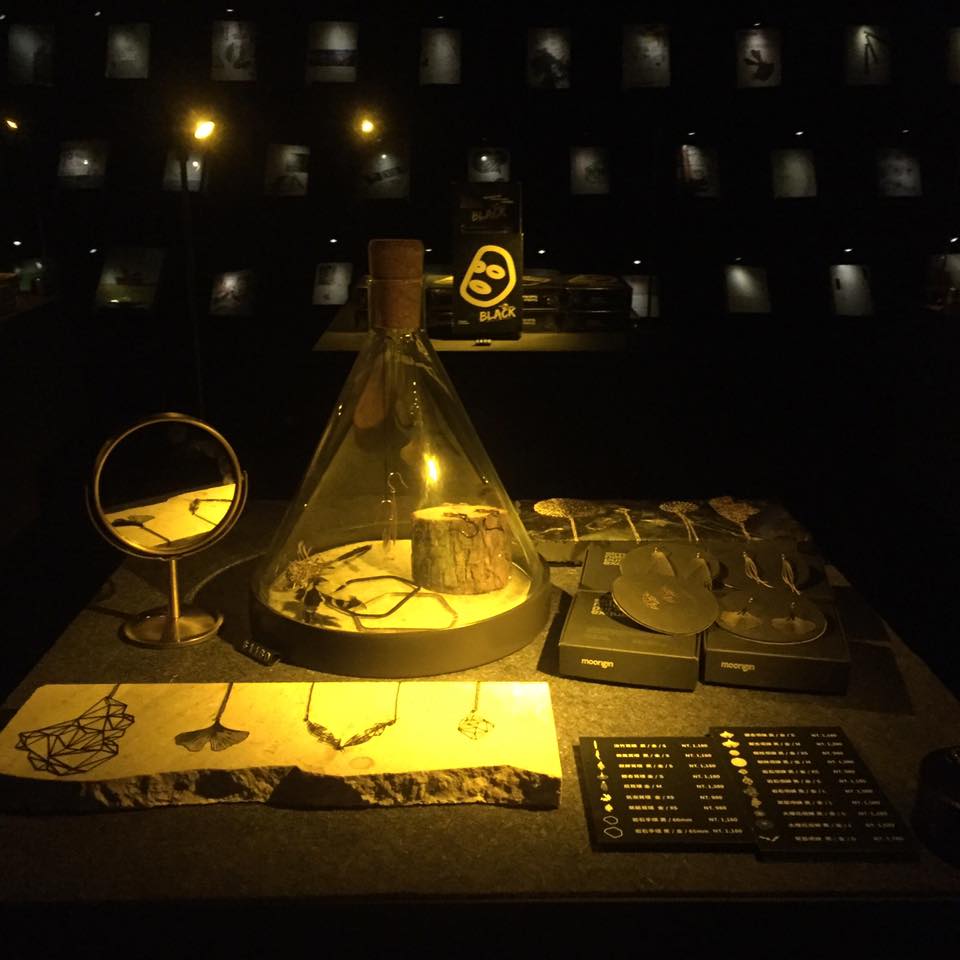

在微光中摸索著閱讀、在字裏行間踽踽行路,除了在無關,當今也許別無其他書店能提供這番實驗性了。不過,作為一間實驗書店的嚐試自然不僅於此,接下來這裏還會有哪些可能性呢?朱誌康認為無關的角色是種觸媒:「我們想過,如果這間書店再放大會成為什麼?除了講座,未來也可能會做一些……一些裸體的東西,反正看不到嘛!」再延伸下去,冥想、音樂、聲音、味覺……等等都是可行的活動類型,總之「隻要是視覺以外的東西,我們都想試試看。」跳脫商場目的,以更接近展場的型態來呈現書店,無關不斷地策劃一場場多維度的感官觸發,讓每個進入書店的人享受獨一無二的展覽。

words © Rachel S.

photos © Hey!Cheese